A vida real deles estava prestes a escorregar para a fantasia, o que era, até certo ponto, o plano. No fim dos anos 1960, Roger Taylor e Freddie Bulsara deitavam-se no chão juntos, lado a lado, perdidos em Electric Ladyland, conversando sobre o futuro. Talvez dividissem uma garrafa de vinho, nada mais forte. “Fred e eu não éramos bons em fumar maconha”, diz Taylor, mais de cinco décadas depois. “Eu costumava achar que minha cabeça estava pegando fogo lá atrás. Nunca combinou comigo.”

Mesmo antes de Bulsara entrar na banda que viria a ser o Queen e se rebatizar como Freddie Mercury, ele e Taylor compartilhavam um senso de moda pesado em veludo, uma paixão por Jimi Hendrix e ambições robustas. “Queríamos ser os melhores”, diz Taylor. “Nós dois realmente queríamos sucesso.” O baterista do Queen está, no momento, sentado numa sala de estar enorme de sua propriedade rural inglesa do século XVIII, em meio a 48 acres de mata. Ele talvez não tivesse chegado até aqui sem a canção que viemos discutir — o momento em que o Queen se esticou até onde qualquer banda ousou, foi além, e ainda acrescentou alguns “Galileos” para garantir: “Bohemian Rhapsody“, que celebra seu quinquagésimo aniversário.

A faixa, tocada pela primeira vez no rádio do Reino Unido em outubro de 1975 e lançada num single de sete polegadas no final daquele mês, tornou-se a canção mais transmitida do século XX, com mais de 2,8 bilhões de reproduções só no Spotify. “Incrível”, diz Brian May quando o visito no dia seguinte. “‘Bohemian Rhapsody‘ não envelhece, não é? E eu suponho que essa é a nossa mágica. Temos sorte de não envelhecer.” Ele faz uma pausa e corrige: “A música é que não envelhece.”

A estatística deixa poucas dúvidas: a maior canção do Queen está a caminho de se tornar o artefato mais duradouro da era do rock, Figaro, Beelzebub e tudo o mais. “Bohemian Rhapsody” é um resquício de cinco minutos e cinquenta e quatro segundos de um breve período em que músicos podiam gastar semanas empilhando overdubs em uma só faixa, quando engenheiros cortavam fitas magnéticas com lâminas, quando bandas competiam para expandir os limites da estrutura das músicas e da tecnologia de gravação e quando, como Taylor ironiza, “você realmente tinha que ser bom no seu instrumento — isso não parece ser um requisito necessário hoje em dia.” Mesmo enquanto o Queen trabalhava em “Rhapsody” e no restante de seu quarto disco, A Night at the Opera, o tempo corria: duas semanas antes do lançamento do álbum, o Sex Pistols fez seu primeiro show em Londres.

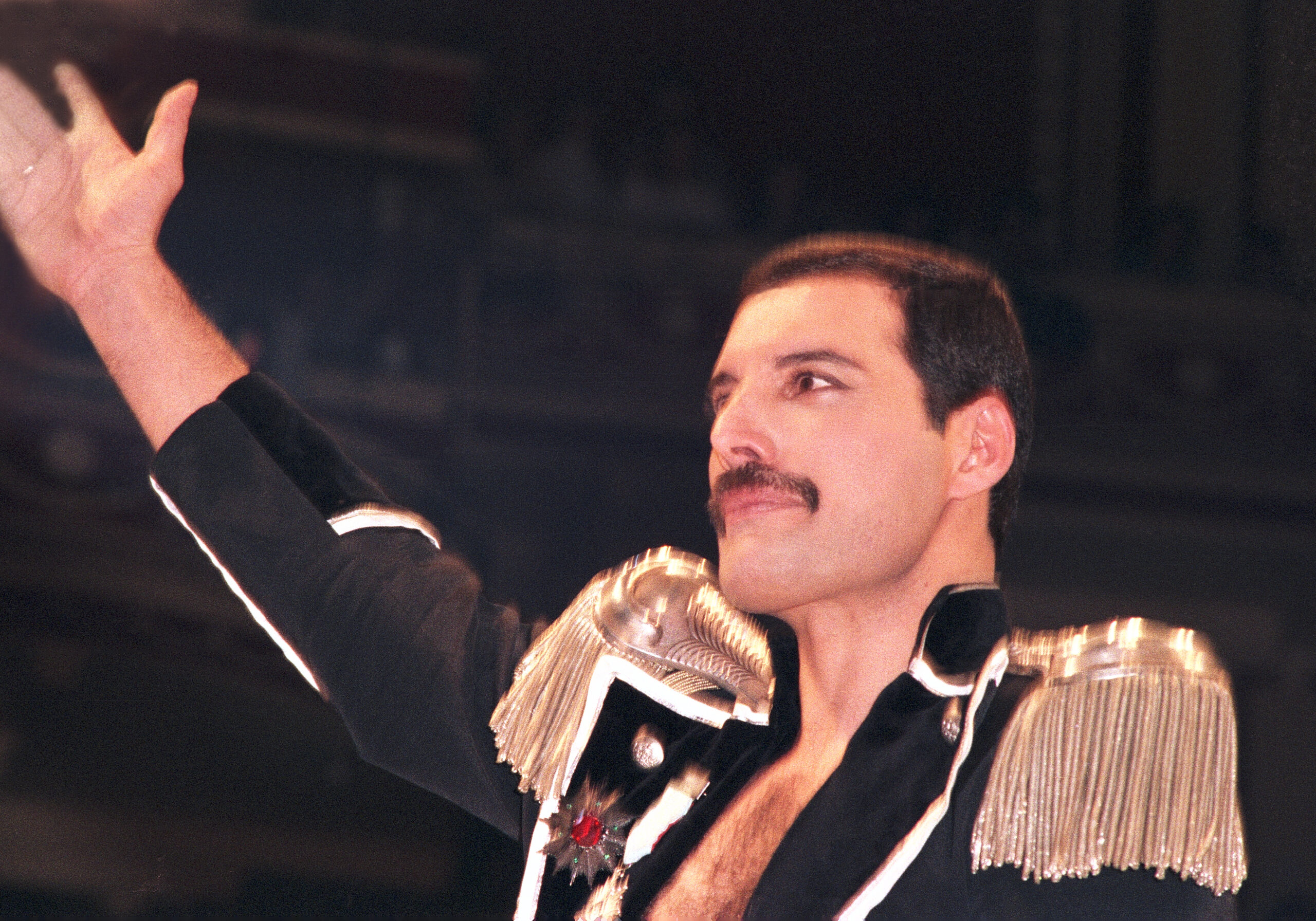

A canção é também, claro, uma encapsulação eterna do brilho, do humor e da dor de sua voz principal e compositor, Freddie Mercury, que morreu de complicações relacionadas à aids em 1991, aos 45 anos. “Em certas áreas, sentimos que queremos exagerar”, ele chegou a dizer. “É o que nos mantém indo, querida… Provavelmente somos a banda mais exigente do mundo.”

Numa agradável manhã de final de primavera, as portas laterais da casa de Taylor se escancararam para o vasto jardim. Em algum lugar ali fora, não totalmente à vista, está uma estátua de fibra de vidro de seis metros de Mercury que um dia anunciava o musical We Will Rock You. Taylor está convicto de que seu amigo falecido acharia hilário o novo lar da peça. Pelo gramado também fica aquele mesmo gong de 60 polegadas que ouvimos Taylor tocar nos segundos finais de “Rhapsody“. “Lembro que o Led Zeppelin tinha um gong”, diz Taylor com um sorriso. “Então a gente teve um gong bem maior. Uma forma patética de querer vencer o outro, na real.”

O cabelo antes loiro de Taylor está agora grisalho, cortado curto, e ele usa uma barba combinando; veste-se como um magnata aposentado, com calças justas e uma camisa cinza. Perto dali há um piano de cauda, com um papel de rascunho e uma progressão de acordes rabiscada; atrás dele, livros sobre The Beatles e Bob Dylan.

Em 1969, Taylor tocava bateria numa banda chamada Smile, ao lado de May — um sujeito brilhante, meticuloso e de cabelos cacheados, também discípulo de Hendrix — enquanto Bulsara cantava no efêmero Ibex. Os membros dos dois grupos se enfiavam em uma sequência de apartamentos em Londres, e o tempo todo Bulsara tentava entrar para o Smile. Ele não era, de forma alguma, uma escolha óbvia. “A verdade honesta”, diz Taylor, “é que ele não era um grande cantor na época. Ele tinha esse som muito poderoso, mas descontrolado.”

Freddie mantinha uma foto de Hendrix no espelho do quarto, desenhava retratos dele em seus trajes com babados e o viu em show pelo menos quatorze vezes. Hendrix “vivia tudo o que eu queria ser”, ele diria depois, sem mencionar que Jimi também foi exceção à habitual branquitude do estrelato do rock — uma barreira que Freddie quebraria também. Bulsara estava desesperado para se transformar nesse molde, apagar seu passado recente de garoto desengonçado e com os dentes para frente. Raramente falava de sua origem particular: infância com relativa privacidade na colônia britânica de Zanzibar, pais parsis seguidores do zoroastrismo. Passou dos oito aos dezesseis anos em um colégio interno de elite na Índia; ele e a família fugiram para o Reino Unido em 1964, depois de uma revolução em Zanzibar.

No início dos anos 1970, o cantor do Smile, Tim Staffell, saiu, e Freddie entrou oficialmente na banda, rebatizando-a de Queen, para desconforto inicial de Taylor e May. O nome tinha a intenção “no sentido régio”, Mercury insistia, nem sempre de forma convincente. Mas o que hoje parece tão óbvio sobre sua sexualidade era muitas vezes menos claro nos primeiros dias, talvez até para o próprio cantor. Mercury conheceu Mary Austin, que virou sua namorada, em 1970, e ela não foi a primeira mulher com quem seus companheiros de banda o viram sair. Segundo May, eles apenas tiveram uma “ligeira suspeita” sobre a verdade.

Naquele verão, Freddie encontrou seu novo sobrenome, inspirado numa linha sobre “Mother Mercury” em “My Fairy King“, do primeiro LP do Queen. “Freddie meio que se fez”, diz Taylor. “Ele simplesmente forjou essa pessoa, Freddie Mercury, do nada.”

O estranho blend vocal que atingiu o ápice em “Rhapsody” nasceu em cavernas ecoantes nas costas da Inglaterra, durante visitas frequentes à Cornualha, terra natal de Taylor. Mesmo antes da saída de Staffell, May, Mercury e Taylor começaram a cantar em três vozes por lá. “A gente ia nas cavernas e só cantava coisas”, diz May. “A gente meio que se deleitava no som, essa bela mistura de harmonias. Particularmente Freddie e eu, suponho, compartilhávamos essa paixão.”

A formação final do Queen só se consolidaria no ano seguinte, quando o baixista John Deacon entrou, mas eles já haviam descoberto o tipo de música que queriam fazer. “Nossa visão para o Queen“, diz May, “era ter essa densidade, esse tipo de poder e estrutura empolgante na base, e por cima ter toda essa bela melodia e harmonia. Então você tinha tudo. Era isso que buscávamos.” Quando May viu um show inicial dos gigantes do prog-rock Yes, com sua fusão de riffs sinuosos e harmonias ao estilo Crosby, Stills & Nash, pensou: “Bem, isso chega perto.”

Em dezembro de 1969, May, Mercury e Taylor foram ver o The Who tocar o então novo álbum Tommy no London Coliseum. Foi mais uma peça do mapa para o futuro deles — talvez não rock operístico no sentido ópera, mas certamente uma ópera rock impetuosa e bombástica. Taylor ainda acha que o álbum de estúdio Tommy foi subproduzido, um som menor que as versões ao vivo da banda. Esse é um dos poucos termos que dificilmente alguém aplicaria à própria banda dele. (Como May vê, o trabalho anterior do The Who foi mais influência: “Tommy chegou um pouco tarde no nosso desenvolvimento”, diz ele.)

May e Taylor ficaram igualmente impressionados com a imensa sobreposição de vozes numa peça recente daquele ano, “Because“, dos Beatles. “Ficamos hipnotizados”, diz May. “Sinto arrepios na espinha. Achamos: ‘Meu Deus, isso tem que ser a peça harmônica mais ousada que já ouvimos.’” Para criar um efeito coral, os Beatles empilharam suas vozes em múltiplas camadas — técnica que May, Taylor e Mercury levariam adiante muito mais longe. Mas o Queen foi igualmente influenciado por faixas tão antigas quanto “This Boy” (1964) e, antes disso, pelos próprios heróis dos Beatles, de Buddy Holly aos Everly Brothers. “Foi tudo o que os Beatles fizeram”, diz May. “Conseguimos, de certa forma, dar continuidade ao que os Beatles deixaram.”

“Pensamos, ‘bem, isso é meio ridículo, então vamos em frente’. A gente realmente curtia a tolice da coisa”, lembra Roger Taylor.

Eles tiveram cinquenta anos para pensar nisso, mas May e Taylor ainda não definiram exatamente sobre o que Mercury cantava em “Bohemian Rhapsody“. “Infelizmente, não podemos perguntar ao Freddie“, diz Taylor. Os membros do Queen nunca discutiam as letras entre si, e Mercury dificilmente se empenharia em oferecer explicações. “As pessoas ainda me perguntam do que ‘Bohemian Rhapsody‘ trata”, disse ele anos depois, “e eu respondo que não sei.” Qualquer revelação, sugeriu, “dissipa o mito e arruína a mística que as pessoas construíram.” Seu amigo Kenny Everett, o DJ que estreou a música, disse que Mercury, em privado, chegou a descartar tudo como “rimas sem sentido”.

John Reid, que viria a ser gerente do Queen em meados de 1975, pouco antes de começarem a trabalhar em A Night at the Opera, era abertamente gay e namorava outro cliente, Elton John. Depois que Reid mencionou sua própria sexualidade durante um jantar, Mercury confidenciou a ele que era gay. Mercury ainda vivia com Mary Austin, mas passava as noites no clube gay Rods, onde conheceu um jovem chamado David Minns e iniciou um caso. Reid está convencido de que uma teoria difundida sobre “Bohemian Rhapsody” está correta: a canção trata fundamentalmente do processo de Mercury de aceitar sua identidade sexual. Uma linha como “Gotta leave you all behind and face the truth” (“Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade”) quase implora por essa leitura. “Acho que essa é a chave”, diz Reid, “e um pouco de dúvida sobre si mesmo, e o fato de que ele nunca poderia ser tão aberto com seus pais.”

Como Minns escreveu, Mercury “era atormentado por algum tipo de culpa sobre sua vida passada.” Esses sentimentos parecem definir “Rhapsody“, muito do que é dirigido a “Mama“. É tentador ver o homem que é morto nas linhas iniciais como um substituto para o fim da pose de Mercury como homem heterossexual, mesmo que a letra tenha começado a ser escrita por ele no fim dos anos 1960. “Ele estava dando adeus àquela vida”, diz Reid. (Mercury às vezes dizia ser bissexual mais do que gay; um novo livro afirma que ele teria engravidado secretamente uma “filha” por volta de 1976 — Reid considera essa história completamente absurda e não acredita nela.)

Para Taylor, quase toda especulação sobre “Bohemian Rhapsody” é “sobreinterpretação”. “Ele estava escrevendo uma canção bastante intensa e reflexiva”, diz ele. “E então colocamos todos esses trechos absurdamente bobos no meio. Muita gente fica perguntando: ‘Qual é o sentido secreto?’ Não tenho certeza se existe um. Acho que o que existe é óbvio, e o resto é sem sentido num jeito meio Lewis Carroll. ‘Beelzebub has a devil put aside for me.’ Para mim, é só uma imagética legal. Não iria me aprofundar tanto.” (“Isso não significa que estudo demonologia”, Mercury chegou a dizer. “Eu só amo a palavra Beelzebub! Ótima palavra, né?”)

May, que costuma falar do amigo falecido no tempo presente, está menos certo sobre tudo isso. “Ele está criando algo lindo na cabeça dele”, diz. “E ele está usando tudo o que está na mente. Ele usa a dor, a frustração, a confusão. Não é muito literal. Não é muito consciente. Se você ouvir ‘My Fairy King‘, aquilo não é parte da fantasia interna dele do mesmo jeito?” (“Alguém… quebrou o meu anel do círculo dos contos de fadas/E envergonhou o rei em todo seu orgulho”, cantou Mercury naquela faixa. “Não posso correr/Não posso me esconder.”) “É igualmente indireto. Freddie não sente necessidade de se explicar, ou de ser direto. Às vezes ele ama o jeito que a voz soa ao cantar certas sílabas. É tudo uma bagunça, uma alegria de criar. É assim que eu vejo o Freddie.”

No trecho do meio, claramente ocorre algum tipo de batalha, com o corpo e a alma do herói em jogo e uma “monstruosidade” em perseguição. Mas qualquer intensidade lírica é, no mínimo, desarmada pela ludicidade das vozes de Mercury e pelas passagens operísticas deliciosamente absurdas. Um rascunho de letra escrito à mão leiloado recentemente, rabiscado em papel de avião, sugere que “scaramouche”, “Figaro”, “Galileo”, “magnifico” e “fandango” surgiram de um brainstorm de palavras de sonoridade italiana ou associadas à ópera, com mais preocupação com o som e a rima do que com o sentido. Mercury também anotou “belladonna”, “castanetta” e “barcaraola” (provavelmente queria dizer “barcarolle”), entre outras opções. Sem todo esse contraponto caprichoso, ele talvez não permitisse o vislumbre do abismo que o precede — aquele que ainda passa desapercebido por alguns ouvintes: “Às vezes gostaria de nunca ter nascido.”

Mercury tinha orgulho de admitir que pesquisou ópera para a canção, sem, contudo, entrar em detalhes. “Algo como ‘Bohemian Rhapsody‘ não saiu do nada”, disse. Aulas de piano na infância lhe deram alguma base em música clássica, e até o nome escolhido para a canção pisca para aquele mundo. As folhas de letra leiloadas mostram Mercury considerando, e depois riscando, o título brincalhão “Mongolian Rhapsody“, quase certamente uma alusão às Rapsódias Húngaras, de Franz Liszt. (Quando um Pernalonga de fraque senta ao piano para tocar “Hungarian Rhapsody No. 2” no famoso desenho de 1946 Rhapsody Rabbit, ele insere uma referência a um personagem de uma ópera de Mozart: Figaro.)

Mercury sabia da singularidade do projeto. “Se você realmente ouvir a parte operística, não há comparações, que é o que queremos”, disse. “Mas não saímos por aí para ser escandalosos — isso está em nós.” Em certos momentos — magnifico! — a canção se inclina totalmente para a comédia, com autoconsciência camp que elude, por exemplo, “Stairway to Heaven” (1971), que trata suas próprias grandiosidades de modo bem sério. “Acho saudável ter esse senso de humor sobre o que você faz”, diz May. “Isso não quer dizer que você não seja sério.”

“Pensamos, ‘bem, isso é meio ridículo, então vamos em frente’”, acrescenta Taylor. “Realmente curtíamos a tolice disso.”

Brian May tinha uma obra-prima na cabeça e não conseguia acertá-la. Em meados de 1975, ele começou a escrever uma longa jornada prog-rock com estrutura intrincada, efeitos vocais estranhos e picos explosivos. Mas não era definitivamente “Bohemian Rhapsody“. Nos primeiros estágios de A Night at the Opera, o Queen se mudou para Ridge Farm, uma hora fora de Londres, para escrever. Eles escapavam de um contrato de gestão que os deixara empobrecidos e endividados, mesmo após o grande sucesso de “Killer Queen” (1974).

“Éramos incrivelmente pobres”, diz May. “Não tínhamos nada. Todo mundo pensava que estávamos nadando em dinheiro.” Ele lembra do antigo empresário, o falecido Norman Sheffield, discutindo por baquetas novas para Taylor e se recusando a comprar um piano novo para Mercury. Mas Reid, o novo manager, convenceu a EMI Records a adiantar dinheiro suficiente para permitir que a banda criasse sem limites pela primeira vez. Ele disse para cuidarem da música enquanto ele tratava dos contratos antigos. No seu memoir, Sheffield afirmou que a banda estava prestes a receber uma grande quantia de qualquer maneira, mas saiu porque Mercury estava impaciente. O cantor queimou Sheffield em “Death on Two Legs“, em A Night at the Opera, uivando: “You suck my blood like a leech“, e o empresário entrou com um processo por difamação que foi rapidamente resolvido.

Na fazenda, May continuou lutando com suas ambições para a faixa “Prophet’s Song“, um aviso ao “povo da Terra”, baseado num sonho apocalíptico, que acabaria dois minutos mais longa que “Rhapsody“. Ele se sentia bloqueado enquanto se recuperava de uma úlcera, e não ajudava que um dos colegas estivesse tendo mais sorte. O Queen é uma das poucas grandes bandas de rock em que cada membro escreveu singles de sucesso ao longo dos anos, mas isso não veio sem atritos. “Éramos meio competitivos, claro”, diz May, suavemente. “Eu podia ouvir Freddie martelando ‘Bohemian Rhapsody‘. Estávamos todos em quartos separados, fazendo nossas partes de composição. Ele tinha um piano no quintal, e eu podia ouvi-lo batendo, e estava ficando mais complexo, mais frenético. E eu pensava, ahhhhh. Tenho essa visão para ‘Prophet’s Song‘, mas não consigo trazê-la à vida. Foi um momento difícil para mim.”

May está numa espécie de casa anexa parecida com uma garagem em sua propriedade rural, não longe de Taylor. Ele está numa mesinha simples numa salinha que jura ser maior que o apartamento que dividiu com a namorada antes de gravar A Night at the Opera. Há fotos de tema astronômico nas paredes, junto a placas celebrando vendas de “We Will Rock You” e do Greatest Hits do Queen. Seu cabelo, hoje grisalho, ainda é o mesmo moicano cacheado, molhado de um mergulho matinal. “Tive alguns problemas físicos”, diz, numa alusão discreta a um AVC que sofreu em agosto de 2024 e que prejudicou temporariamente sua tocabilidade. “E parece fazer muita diferença cuidar do corpo.”

Um broche na jaqueta de May comemora a passagem da sonda New Horizons da NASA por Plutão, em 2015, à qual — inacreditavelmente — ele contribuiu com análise de dados. Em 2007, completou seu doutorado em astrofísica, décadas depois de ter deixado a área por causa do Queen. “Meu pai disse: ‘Você está jogando sua vida fora’”, diz May. Seu pai ainda pensava assim em 1975, o que só acrescentou ao sentimento geral da banda sobre A Night at the Opera: “Era vida ou morte”, diz Taylor.

May se empolga quando menciono minha afeição por “Prophet’s Song“, que sempre teve seus fãs, inclusive Mercury, que uma vez sugeriu ser um possível single. A Rolling Stone teve uma relação complicada com o Queen naquela época — o crítico Dave Marsh chegou a chamá-los de “a primeira banda verdadeiramente fascista do rock” em 1979 — mas nossa resenha de A Night at the Opera foi positiva. Estranhamente, ela não mencionava “Bohemian Rhapsody“, citando “Prophet’s Song” como a melhor faixa do LP. “É o outro universo sombrio, realmente, essa música”, diz May. “Nunca ganhou tanta atenção, por causa do behemoth do outro lado.”

Enquanto May ouvia o nascimento de “Bohemian Rhapsody“, não pôde evitar desviar sua atenção da própria canção para a de Mercury. Arranjos orquestrais de guitarra e solos começaram a fermentar. “A ideia para toda a parte instrumental em ‘Rhapsody‘ crescia enquanto eu o ouvia desenvolver a canção”, diz. “Freddie tinha processos de pensamento lateral incríveis. Era sempre mais fácil para mim tocar nas músicas dele do que nas minhas, porque havia tanta estimulação vindo.”

O riff pesado que acompanha a seção operística — aquele que deu à canção uma de suas muitas segundas vidas quando Mike Myers e Dana Carvey balançaram a cabeça em Wayne’s World (1992) — foi invenção de Mercury. Nunca soou totalmente certo sob os dedos de May. “‘Bohemian Rhapsody‘ nunca foi tão fácil de tocar, mesmo depois de todos esses anos”, diz ele. “Ainda preciso manter minha cabeça no lugar ou eu caio do trem.”

O Queen então foi para os Rockfield Studios, em outra fazenda, dessa vez no País de Gales, para começar a gravação. As bases — bateria, baixo, piano — vieram rápido. Mercury embutiu as melodias das partes operísticas em suas linhas de piano, com sua performance percussiva impulsionando o momentum. “Esquece as roupas ridículas, o exibicionismo”, diz Taylor. “Antes de tudo, ele era um músico brilhante. Isso fica totalmente camuflado pela figura extravagante de frontman.”

A banda gravou em vários estúdios em Londres, movimentação que ajudou a alimentar o mito de que A Night at the Opera foi “o álbum mais caro já feito”. Reid, que saberia, chama isso de bobagem. “Não havia desperdício”, diz Reid. “Eles não eram músicos esbanjadores… Tenho certeza que os Stones gastaram mais.”

Felizmente, para o Queen, os estúdios não cobravam por overdub. “Acho que entre nós três recriamos um efeito de coro de 160 a 200 vozes”, disse Mercury, que de algum modo manteve todo o arranjo na cabeça — no máximo, rabiscou notações para algumas partes de harmonia. Trabalharam na seção operística sozinha por três semanas inteiras, inclusive finais de semana, colaborando com o produtor Roy Thomas Baker (que morreu no início de 2025) e o já falecido engenheiro Mike Stone. “O fato de certas partes aparecerem só em certos momentos e sumirem em outros? Isso é inacreditável para mim que alguém tenha tudo isso na cabeça”, diz Gary Langan, assistente de engenharia das sessões.

“Parecia que isso ia eternamente”, diz Taylor. “A maneira como fazíamos, nós três cantávamos cada parte, o que deu uma espessura real, um corpo.” As exceções, como mostrado no filme Bohemian Rhapsody (2018), eram os “Galileos” mais agudos, que só Taylor conseguia alcançar. E o processo chegou a afetar o baterista, que teve um acesso de raiva mais intenso do que o mostrado no filme, segundo Langan. “Ele realmente perdeu a cabeça”, diz o engenheiro. “Foi um pouco acima do que se vê no filme.”

Além disso, os únicos momentos reais de tensão estavam ligados ao comprimento extravagante da música para um single. “Tinha o Fred, que defendia firmemente os seis minutos, claro”, diz Langan. “E uma facção da banda dizendo: ‘Sabe, Fred? Acho que você foi longe demais aqui.’” Taylor lembra até de Deacon tentar fazer um corte, o que não agradou aos outros.

A banda estava preocupada com a reação da gravadora, mas apesar da cena do filme com a aparição de um executivo desdenhoso, Reid garante que não houve confronto. “Havia dois ou três homens de promoção dizendo ‘diria que é muito longo’”, ele lembra. “No fim, eles aceitaram o que falamos.” Algumas das objeções mais fortes, de fato, vieram de Elton John. “Ele disse: ‘Você está fora da cabeça? Isso nunca vai ser um hit. É longo demais!’”, lembra Reid. “Ele estava convicto.”

A inovação final da banda foi gravar um videoclipe para a música — movimento raro em 1975. (Anos depois, uma reedição do material em Quanto Mais Idiota Melhor relançaria a canção nos Estados Unidos.) Gastaram apenas quatro horas no set, no Elstree Studios, o mesmo local onde parte de Star Wars seria filmada um ano depois. Taylor, de novo, não se divertiu muito. “Tive que ficar sem camisa e coberto de óleo corporal”, diz. “E era tipo 1h30 da manhã.”

May gravou todas as muitas camadas de guitarra da canção usando sua Red Special, guitarra que ele construiu do zero com o pai quando adolescente, usando madeira de uma lareira antiga. Quando me leva ao estúdio em casa depois da conversa, pergunto onde está a guitarra. “Oh, quer ver?” ele diz, manda um funcionário buscá-la. Quando chega, alguns minutos depois, May toca alguns acordes suspensos, fala da influência de Pete Townshend (The Who). “Ela é uma velha amiga”, diz. Depois me entrega. É pesada, com madeira densa e o peso da história, mas me atrevo a tocar os primeiros acordes do solo de “Bohemian Rhapsody“, sentindo os dedos no mesmo lugar exato em que May os posou. May levanta a sobrancelha e ri. “Ah, bom”, diz. “Isso poderia funcionar!”

Desde 2011, o Queen tem feito turnês pelo mundo com Adam Lambert nos vocais, e há boas notícias para os fãs: “Acho que não acabamos”, diz Taylor. “E não acho que vamos dizer, sabe, ‘turnê de despedida’ ou o que quer que seja. Porque nunca é, né?” Ainda não lançaram material novo do Queen com Lambert, mas May diz que essa ideia “sempre está na mente. Pouca gente sabe, mas Adam e nós temos tentado coisas no estúdio. Nada realmente se materializou até agora. Algumas coisas estão destinadas a acontecer, outras não.”

May está cansado da estrada, mas ainda quer atuar. “Fiz cinquenta anos de turnê e tem uma parte de mim que acha que já foi suficiente”, diz. “Não gosto da ideia de acordar no quarto do hotel e me sentir preso. Tive algumas experiências recentemente em que coisas aconteceram em casa com minha família e eu não pude voltar. Isso me afetou e pensei: ‘Não sei se quero mais isso.’ Sinto que já perdi minha liberdade muitas vezes demais. Minha sensação agora é que não quero mais fazer turnês como antes. Ainda quero tocar shows. Quero continuar inovando.”

Com isso em mente, May tem em mente uma residência do Queen no Sphere em Las Vegas, que o impressionou com suas telas 360 graus e outras inovações tecnológicas quando ele assistiu a um show lá de alguns pares do rock clássico. “Estou muito interessado no Sphere“, diz May. “Isso mexeu com minha cabeça. Eu sentei lá assistindo os Eagles, pensando ‘devíamos fazer isso. O que poderíamos trazer seria estupendo.’ Então, sim, eu gostaria de fazer. Estamos conversando.”

Ainda ausente dessas conversas está John Deacon. Sempre o membro mais quieto do Queen, ele se recolheu a uma vida privada após a morte de Mercury; não deu entrevistas em décadas e não fala com os colegas da banda, nem mesmo socialmente. “Acho que Roger e eu achamos isso bastante difícil, mas ele não quer e temos que respeitar isso”, diz May. “Ele quer estar separado. Mas ele ainda faz parte do destino da banda. Se tentamos tomar decisões comerciais, ele é sempre consultado, mas isso acontece através da gerência ou do nosso contador. Não falamos, o que é uma pena, mas sabemos que temos a bênção dele. Isso é importante.”

Até Mercury de certo modo parece mais presente nas vidas deles. “Brian e eu muitas vezes pensamos que ele está na sala num canto”, diz Taylor. “Porque sabemos exatamente o que ele diria e pensaria. Mesmo tendo se passado tantos anos desde que o perdemos.” Até hoje, Mercury costuma aparecer nos sonhos de May. “É sempre algo prosaico”, diz. “Nunca é uma surpresa que ele esteja ali. Não penso: ‘Você não deveria estar aqui.’ É simplesmente como se ele fizesse parte da minha vida, como sempre fez.”

Mercury às vezes diminuía a importância de sua música, afirmando que nada merecia perdurar — até “Bohemian Rhapsody“. “Costumava dizer: ‘Minha arte é como papel de fritas’”, diz May. “Você lembra dessa citação? Ele dizia: ‘É descartável.’” Ele suspira, pensando no amigo, e repete: “Não, ele não pensava assim. Não realmente.”

O post ‘Bohemian Rhapsody’ 50 anos: Brian May e Roger Taylor contam a história da obra-prima do Queen apareceu primeiro em Rolling Stone Brasil.